范志毅在《繁花》中饰演“老范”,其火爆爽直的性格以及本色出演的演技,给观众留下深刻印象。

近年来影视界不乏现象级的优秀作品,剧本故事、制作水准等都远远超越寻常作品,特别是演员们所塑造的人物,只有一两场戏的小角色都鲜活生动,让人过目不忘,引发诸多话题和讨论。

这是因为,在大多数情况下,影视剧制作力量主要集中在主咖身上,一两场戏的小角色则因地制宜,就近取“人”,往往临时找了现场工作人员或职业群演完成龙套任务,在整剧中显得很违和,与主要角色不在一个维度,不仅不“是”,甚至不“像”。

影视剧是集体的创作,其中的灵魂是导演,而最直观呈现导演艺术想法的是演员们,最难控制的也是演员们。优秀的导演对于全剧各个环节有一丝不苟的设计,不仅要控制影调、声音、视听语言等元素,更要对剧中所有角色有精准的判断;尤其是剧中的小角色,没有足够的篇幅,也没有充分的准备,但却承担着刻画整剧时代气息和众生群像的重任,这要求导演必须在短时间内激发演员与人物之间最契合的气质。

也因此,小角色最能体现导演和演员把握表演分寸的功力。表演的“度”是模糊的,又是清晰的,是明确的,又是变动的,它隐藏在表演的行动中,既是人物的内在状态,也是该人物在全剧中应有的、合适的状态。我们评价一个演员的“感觉好”,不是评价她/他的形象气质有多靓丽英俊,也不是评价她/他表演风格的独特性,而是评价他/她塑造角色的那种恰到好处的分寸感。

小角色要有全剧的视野

一部戏,所有角色的表演应该是一个整体,有动机复杂的主线角色,也有动作单一的小角色,整部戏的表演才是和谐而流畅的。试想一下,如果某一个角色表现得异常臃肿,整体的表演还会令人愉悦吗?

今年的开年大戏《繁花》中观众看到,很多小角色仿佛长在演员身上,与夹杂各路口音的上海话一起,就像真的从那个年代走出来:比如发根和发根嫂、胖阿姨和邮票李、杨浦小六子和范师傅,仿佛他们一开口就把自己从哪来,到哪去都告诉了观众。当发根意外亡故,镜头一瞥,扫到发根嫂跪在路边烧纸,她头戴小白花,双眼已经哭肿,鼻头冻得通红,随后镜头便又滑过。演员张芝华没有刻意雕塑角色,眼神和行动也没有主动地捕捉镜头,她就在那里,做着角色应该做的事——木然、悲伤地烧纸。这对跟随丈夫从浦东到浦西讨生活的发根嫂来说足够了——是的,发根第一次加入宝总联合舰队那场戏,说的是浦东本地方言。

张芝华谈及在准备角色之前,自己为寻找角色根源查阅了很多资料,了解到当时浦东开发,很多产业工人下岗,拿着拆迁款到浦西谋赚钱之道等背景。在看到剧本之前,她已经有很详细的发根嫂人物小传了。准备定妆时,发根嫂的服装是一件上世纪八九十年代上海常见的黑色呢子大衣,鞋子纱袜一应俱全,连鬓边的白色小绢花也契合那个年代沪上老百姓的身份。这些都能帮助演员尽快找到人物感觉。

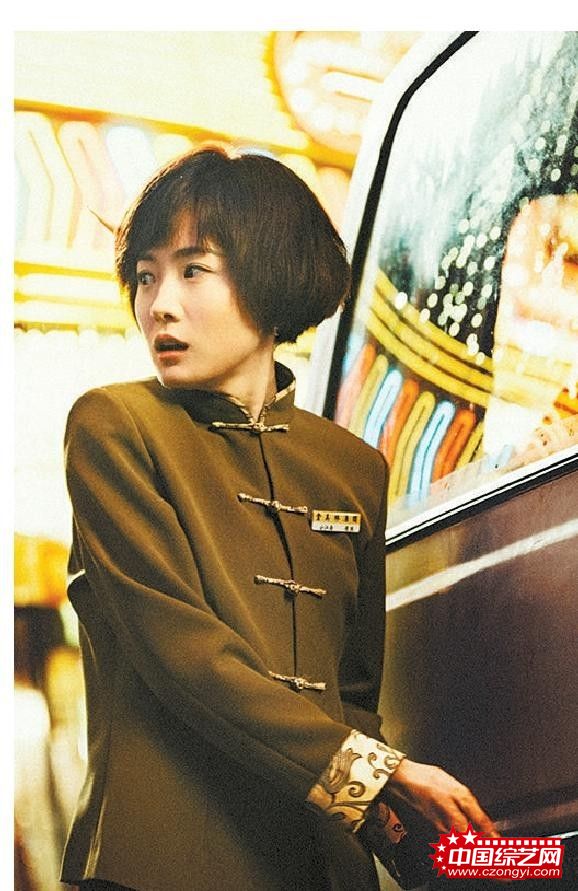

而看到金美林酒家的老板娘卢美林这个角色,很难让人忘记其扮演者范湉湉在各大综艺节目中的状态。当然,也许王导演要的就是范湉湉的那个样子,也未可知。

贡献了精彩小角色的还有《漫长的季节》。剧中大大小小仅出现在演员表里的人物就有约150多个,即使是几乎没有台词的角色也非常出彩。导演一方面给了王阳等年轻主线人物很多残酷与浪漫交织的表达,且不吝啬地描绘王响和马德胜等中年主线人物的幽默喜感,另一方面对一些小角色的表达却谨慎地保持距离。

比如沈墨的大娘,在剧中仿佛是沈大爷的影子,出场时只在画外喊了一声“墨墨”。镜头随着18岁的沈墨反打过去,大爷大娘站在沈墨宿舍楼前,可是焦点却在大爷身上,大娘是焦点模糊的前景。沈大娘这个人物的贯穿动作就是沉默,因为沉默而助大爷为虐。该角色仅有的几场戏都被隐藏在主线人物之后,但其扮演者王红梅并没有越过该角色的分寸,尽管人物没有台词,但她没有刻意地走位和挤眉弄眼,仅用几次眼神的表演让微不足道的小角色获得认可。

当沈大爷在旅社里折磨沈墨时,沈大娘半卧在床上,再次成为焦点模糊的后景。三个人同在一个画框,有两层关系:一是这场戏的主线——沈大爷与沈墨;另一层是辅线——沈大娘与这对关系扭曲的叔侄。两层关系形成一种克制的张力。当沈墨在极度恐惧下逃离旅社房间,镜头没有忘记沈大娘,给了她一个焦点清晰的前景,沈大娘这时睁开假寐的双眼,不说话,但若有所思。导演的镜头处理和演员节奏的把握都压抑得恰到好处,人物的前史和动机表现得点到为止,却又意味悠长。

同样,全剧的结尾,与沈大爷之死的隐晦表达截然不同,沈大娘之死表现得很直白,就像沈墨终于在镜头前表露了压抑多年的愤恨,而沈大娘躺在床上,依旧不说话——此时她是病得说不出话了,但她的悔恨与恐惧都融在混浊的眼神里,她嘴角不易察觉的一丝上扬又点到为止地表现了赎罪的解脱。这是这组人物关系的最后一场戏,释放了她们之间的戏剧张力,同时又恰到好处,没有超越人物在全剧中该有的从属位置。

石挥曾言:演员台词、行动以及与其他演员的合作和角色在全剧中的位置犹如钟表,是“齿轮演剧”,如果齿轮间彼此紧凑搭配,那么效果一定十分准确,否则“我的齿轮和你的不同,戏的演出注定是失败的”。

小角色需贯穿而流畅的节奏

一般说来,如果没有经过创作者的推敲和设计,小角色在镜头前的表现往往比较生涩,也许有些许地方与人物接近,但总体感觉很难一以贯之,特别是在交流戏和行动戏上。

《平原上的摩西》第一集的开场便是1980年代公园一角,国营卷烟厂大姐给供销科长庄德增介绍回城大龄女青年傅东心。这也是个只有两场戏的小角色,扮演大姐的演员外在形象很有特点,比较接近人物的年代感。也许国营厂热心肠的大姐设定比较容易把握,演员也颇有牵线搭桥的热情和自信;然而第二场戏,即在庄德增和傅东心的婚礼上,作为介绍人的她坐在主桌,行动却相对被动、木讷,演员没有台词、没有动作,更没有交流,与前一场“公园相亲”的表现大相径庭,似乎导演只把她作为某种道具或背景来处理,人物没有融入既定情境中去,更谈不上戏的余韵了。

再看《繁花》。发根嫂向宝总告辞,加起来只有短短不到一分钟。但就是这样的过场戏和小角色,导演和演员都没有放过,而是反复琢磨、推敲。

开拍前的晚上,张芝华收到台词。反复咀嚼后,她把原本台词里的“宝总,谢谢你,对不起”改成了“宝总,我对侬不起。”她认为这时候的发根嫂去求宝总放过自己的儿子,是有一份不情愿和委屈在的,毕竟“钞票没了,人也没了”。

导演在拍这场戏时则启发演员:发根嫂不会客气告辞的,她难道是感谢宝总的?于是,得到宝总和爷叔肯定的答复后,发根嫂起身告辞,来到电梯口,站定,一只脚跨进电梯,一只脚留在门外,半侧身半回头道:“宝总,请留步。”随即抽身进轿厢,电梯闸门“哗啦”关上。镜头语言和表演一气呵成,节奏干净利落,人物关系的客气、疏离,点到为止。

最后在网络平台播出的成片中,这段戏被剪掉了,但是推敲之下得来的分寸是在的,以至于成片中发根嫂仅余的几个镜头人物感觉是连贯的。

如果剧中的小角色有了年代的跨度,那就更不能简单地以过场戏处理,而需要导演对全剧有清晰的判断和把握。

比如《漫长的季节》中,桦钢厂边上开冷面馆的徐姐就是无法让人忽视的小角色,她似乎是闲来一笔,但18年前出场扯出碎尸案的证据,18年后出场又因医美赔偿金而压垮龚彪与黄丽茹的婚姻。

第一次出场,徐姐瘦瘦高高,倚门嗑瓜子儿的动作,斜眼儿瞟人的眼神,加上几句暧昧台词,略略几笔勾勒出在生存边缘挣扎又颇具风情的小饭馆老板娘。徐姐倚着门略带娇嗔地对着泔水工抱怨:“咋才来呢?几点了?”泔水工不敢顶撞,嘴里却嘟囔着:“着啥急?晚上忙完白天忙。”徐姐又漫不经心地瞥了一眼:“冷不冷啊?整完进屋暖和暖和呗!”这短短不到一分钟的戏把徐姐锐利的性格、与泔水工难以言喻的关系表达出来,这便是表演的节奏感。

第二次出场是18年后,演员也从任素汐换成了王虞粤。18年前她是泼辣的个体户,社会地位不高;18年后,徐姐成为富态而彪悍的中年贵妇。两次出场,徐姐18年来的人生境遇让观众尽收眼前,看上去是判若两人,但人物的分寸和感觉是连贯的、一致的。她依旧是那个蛮横的、独自打拼的徐姐。

角色无谓大小,只要在戏里,就应该淋漓尽致、恰到好处,哪怕只有一分钟的戏,节奏和力度该上去的就得上去;剧情微妙的紧要关头,表演的分寸感不对,不够或是太过,都立刻会让观众跳出剧情。故表演要给角色留有余地,进可以攻,退可以守,人物表演就自由了。留点言外之意,才能引人入胜,这是推敲表演创作的魅力。成功的角色,无谓大小,都能恰如其分地把人物的“感觉”传递给观众,令观众反复咀嚼回味。这种感觉基于演员内心的修养、动作的律动、台词的斟酌;更基于导演的功力、对人物的把握,从而形成分寸的诗意和美感。